35mmフィルム録音というと、映画のサウンドトラックのイメージが強すぎて、これまで勘違いしていたが、別物だ。サウンドトラックは、映像の端っこのトラックに光学や磁気、更にはQRコードの羅列のようなデジタルトラックがある。

一方で、今回取り上げるのは、35mmフィルムの全体に磁性体を塗布して、太いフィルムの幅いっぱいを贅沢に3chの高音質音声を録音する技術だ。

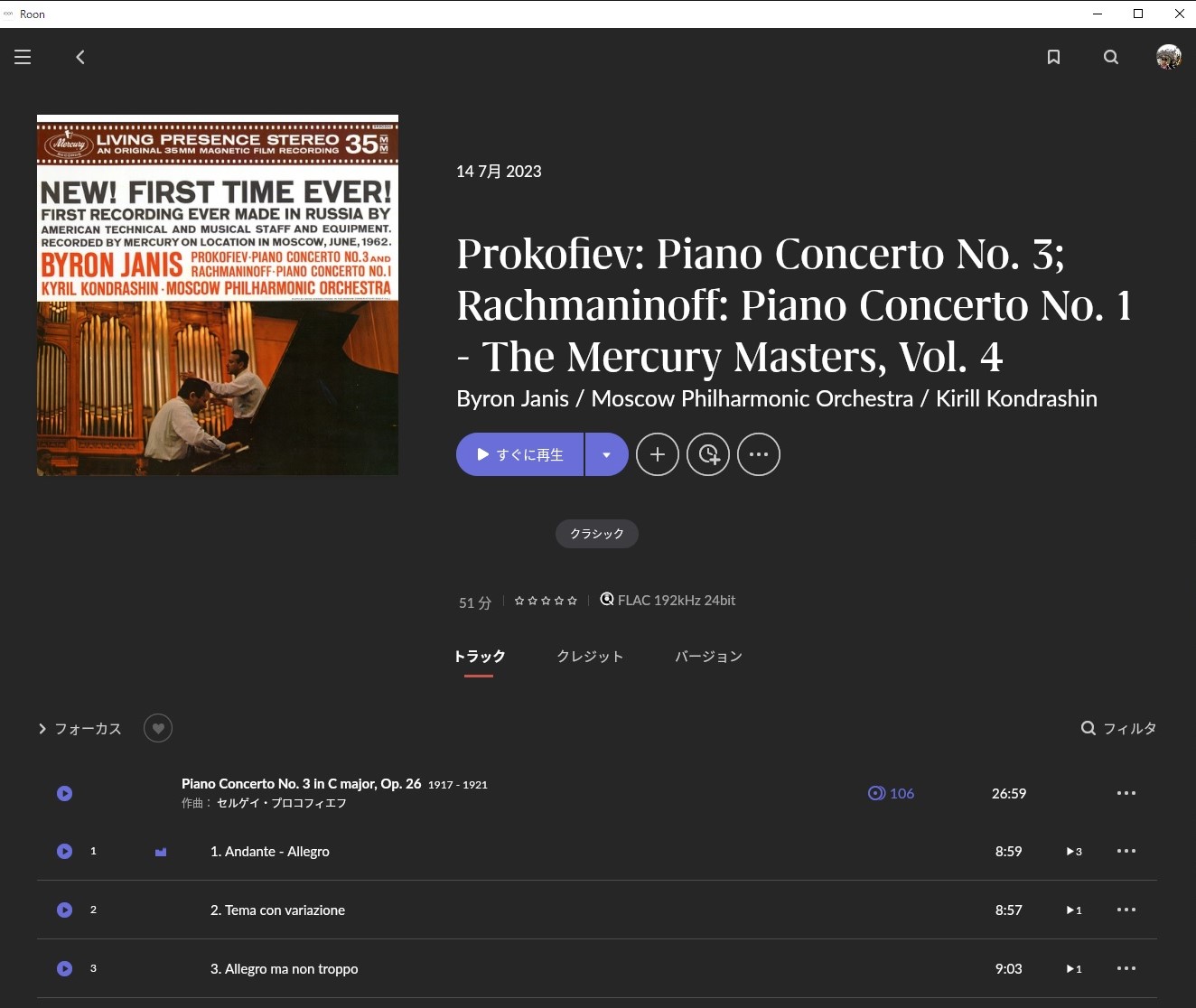

とある歴史的名盤の音質の良さ(ハイレゾ)に感心した件

バイロン・ジャニス(p)、キリル・コンドラシン指揮モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団

『プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番、ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第1番』

(1962年録音)192kHz/24bit

冷戦下の時代に、マーキュリーが当時のソ連に35mm磁気録音という、今では筆者含め知らない人が多い3chの超高音質録音機材を持ち込んで録音した名盤らしい。

それが、ハイレゾファイルとして、Qobuzなどハイレゾストリーミングサービスで配信されている。これを実際に聴いて、大いに感銘した。元が良ければこうも良いものかという驚きだ。

35mm磁気録音とは?

現代のハイレゾデジタル録音にも引けを取らないような、むしろ別格のすごみを感じるその高音質に興味を持った。そこで、AIも動員して、35mm磁気録音について調べてみた。

1950年代後半から1960年代初頭にかけて、映画用フィルム技術を応用した「35mm磁気録音」が一部のクラシック録音に採用された。通常の1/4インチテープよりも広い帯域と低ノイズを実現し、ステレオ録音黎明期において圧倒的な音質を誇ったが、保存の難しさとコストの高さから短命に終わった。

技術的特長と録音機材(なぜ超高音質なのか)

以下は主な仕様だが、とにかく通常の録音テープに比べて35mmと太いフィルムに録音する訳なので、録音面積が圧倒的に広くなる。面積と音質は正比例の関係なので高音質は当然だ。

・使用フィルム:映画用35mm磁気フィルム(幅35mm、3チャンネル記録)

・録音機材:Westrex社製の特別仕様レコーダー

・音質特性:広帯域・低歪・高S/N比・優れた定位感

主な採用レーベルと代表録音

🎼 Everest Records(米国)

Everestは35mm録音の代名詞的存在。ロンドン交響楽団を中心に、1958〜1962年にかけて数十枚の高音質録音を残した。

Qobuz配信中の代表アルバム(FLAC / ハイレゾ)

| タイトル | 指揮者 | 録音年 | 配信リンク |

|---|---|---|---|

| チャイコフスキー:交響曲第5番 | マルコム・サージェント | 1959 | Qobuz Everest Series |

| ストラヴィンスキー:春の祭典 | ユージン・グーセンス | 1959 | 同上 |

| シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 | スピヴァコフスキー / ハンニカイネン | 1959 | 同上 |

| ハチャトゥリアン:ガイーヌ | フィストゥラーリ | 1959 | 同上 |

これらはAnalogue Productionsによる復刻盤を元に、Qobuzでハイレゾ配信されている。

🎼 Mercury Living Presence(米国)

Mercuryは一部録音に35mm磁気フィルムを採用。特にジャニスのピアノ録音や、ロシア管弦楽団との共演盤が高評価。

Qobuz配信中の代表アルバム

| タイトル | 演奏者 | 録音年 | 配信リンク |

|---|---|---|---|

| リスト:ピアノ協奏曲第1番 | バイロン・ジャニス | 1960頃 | Mercury Living Presence 35mm録音紹介 |

| バルトーク:管弦楽のための協奏曲 | ストコフスキー | 1960 | 同上 |

Mercury盤は一部がSACD化されているが、QobuzではFLAC 24bit/96kHzで配信されているものもある。

実は、手持ちの愛聴盤CDにこのシリーズのものが有った。ところがこの盤について教えてくれたオーディオの先輩が勘違いしていて、映画の光学トラックから収録したものと思い込んでいた。

とはいえ、今でもミニオフ会などには持参するお気に入りのCDだ。最近はストリーミング市長が多いが、ミニオフ会となると、安定のCDが必須となる。

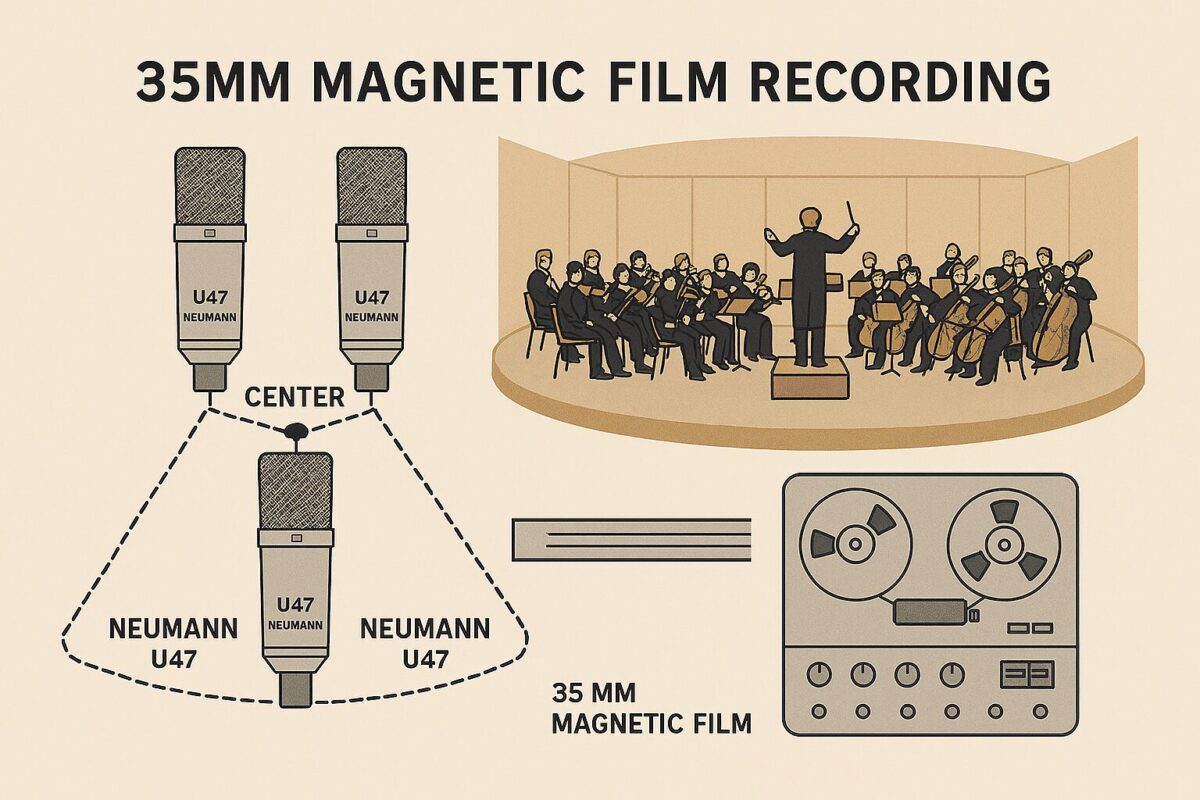

🎙️ Everestのマイク配置:3chステレオ構成

Everestの録音は、基本的に3チャンネル方式で行われた。これは、後のデッカ・ツリーにも通じる考え方だが、Everest独自の工夫があったようだ。

- センター(C):オーケストラの中央、指揮者のすぐ前方に配置。主に弦楽器とソリストの音像を捉える。

- レフト(L)/ライト(R):ステージの左右に配置。管楽器、打楽器、空間の広がりを収録。

- マイク間の距離は約1.5〜2メートル程度で、ステージ前方に水平三角形を描くように設置されていたと推定される。

この配置により、定位の明瞭さと音場の奥行きが得られ、後の2chステレオミックスでも自然な広がりが再現された。

🛠️ Everestで使用されたマイク

Everestの録音で使用されたマイクは、当然ながら当時の業務用最高峰が選ばれていたようだ。確定的な記録は少ないものの、以下のマイクが使用された可能性が高い。

| マイク名 | 特徴 | 使用理由(推定) |

|---|---|---|

| RCA 44-BX / 77-DX | リボン型マイク。滑らかな高域と豊かな中低域。 | 弦楽器やソリストの収録に適していた。 |

| Neumann U47 / M49 | 真空管コンデンサ型。高感度で広い周波数特性。 | 管楽器やホールの残響収録に理想的。 |

| Western Electric 639A | ダイナミック+リボンの複合型。 | 映画録音用としても使われ、Everestの35mm録音と親和性が高い。 |

録音機材はWestrex社製の35mm磁気フィルムレコーダーが使用され、これは映画業界で培われた技術を音楽録音に応用したもの。

🏛️ 録音場所と音響

録音は主にロンドン・アセンブリー・ホールなど、音響的に優れたホールで行われました。ホールの自然な残響を活かすため、マイクは比較的遠目に配置され、オーバーダビングや過度なEQ処理は行われていない。

この録音方式は、後のMercury Living PresenceやCommand Recordsにも影響を与え、オーディオ史に残る名盤を多数生み出したという。

保存と復刻の課題

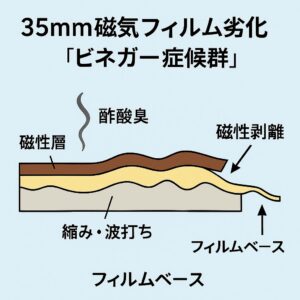

🎞️ 酢酸系フィルムの劣化と「ビネガー症候群」

35mm磁気録音に使用されたフィルムは、映画用の酢酸系ベースに磁性体を塗布したもの。時間の経過とともに酢酸セルロースが分解し、酢酸臭を放つ「ビネガー症候群(Vinegar Syndrome)」が発生する。これによりフィルムは縮み、波打ち、磁性層が剥離するなど、再生不能になる危険性が高い。

🛠️ 再生機材の希少性とメンテナンスの困難

録音・再生にはWestrex社製の特殊な35mm磁気フィルムレコーダーが必要。この機材は既に製造終了しており、現存する個体も極めて少ない。部品の入手や修理も困難で、再生環境の確保が復刻の最大の障壁となっているらしい。

📼 マスターフィルムの断片化と品質のばらつき

EVERESTレーベルの録音は、当初からマスターフィルムの保存状態にばらつきがあり、復刻盤の品質にも差が出ていたようだ。長岡鉄男氏も一部タイトルの音質に疑問を呈していたが、近年になって特殊コーティングが施されたオリジナルフィルムが発見され、完全な状態での再生が可能となったという。

現代の復刻と配信

Analogue Productionsによる復刻LPは、全段真空管カッティング・システムを採用し、Qobuzではそのマスターを元にしたハイレゾ音源が配信されている。音場の広さ、定位の明瞭さ、ダイナミクスの豊かさは、現代の録音にも引けを取らないようだ。

是非聴きたい!幻の技術が残した音の遺産

35mm磁気録音は、短命ながらも録音史において輝かしい足跡を残した。Qobuzのような高音質配信サービスによって、今再びその音が蘇りつつある。オーディオマニアにとっては、単なる懐古ではなく、音質の本質を問い直す貴重な体験となるのではないだろうか。

ただし、多くの名演奏、名録音は技術面で劣化が激しく、歴史の闇に消え去ったらしい。

![リスト:ピアノ協奏曲第1番・第2番 シューマン:ロマンス、ノヴェレッテ ファリャ:粉屋の踊り 他 [ バイロン・ジャニス ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1913/4988005731913.jpg?_ex=128x128)

コメント 他者への誹謗中傷はお控え下さい